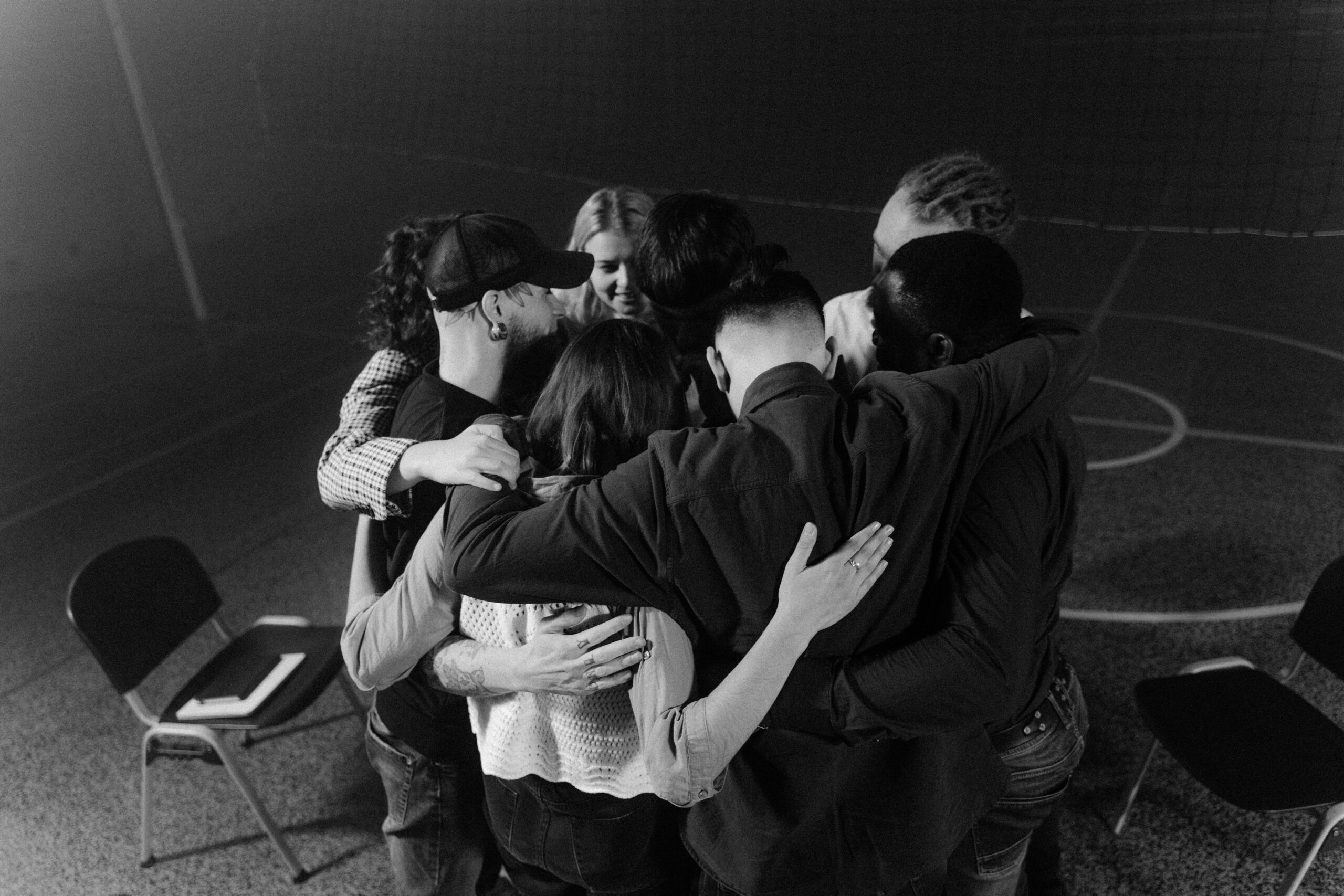

Je raconte d’abord une scène familière : en réunion, un avis s’impose rapidement. La plupart opine, quelques voix se taisent. Vous prenez la parole pour donner une autre lecture — et êtes aussitôt ramené·e sur des détails annexes : « ça ne marche pas comme ça chez nous », « tu n’as pas compris », « personne ne va suivre ». Les voix dissidentes se replient. Le débat n’a pas eu lieu. Vous repartez avec la sensation d’avoir été isolé·e, mais aussi d’avoir semé une graine : quelqu’un·e a osé. C’est précisément cette graine qu’il faut cultiver — sans forcer la vulnérabilité, sans jouer au sauveur.

Pourquoi la sécurité psychologique ne se décrète pas

La sécurité psychologique, telle que définie par Amy Edmondson dans Fearless Organizations, est « la croyance que chaque personne peut partager une crainte, un doute, une question ou une erreur, sans craindre de reproche, de réprimande ou d’humiliation de la part de son équipe. » Ce n’est pas un label que l’on colle sur une porte. Poser une boîte à idées, dire « ma porte est ouverte » ou organiser un atelier ponctuel ne suffit pas : ces gestes sans suite peuvent même devenir coercitifs s’ils servent de prétexte pour exiger de la parole ou de la vulnérabilité (voir aussi dans les sources plus bas). La culture d’entreprise — ses normes, ses rites, ses rétributions formelles et informelles — façonne ce qui est acceptable. Tant que la culture ne change pas, les pratiques isolées resteront cosmétiques.

Raconter pour comprendre

La dynamique qui ferme le débat. Dans l’exemple ci-dessus, plusieurs mécanismes se combinent : l’autorité de l’avis initial, l’absence d’espace pour articuler la divergence, la disqualification rapide par des commentaires vagues et le manque d’appui explicite de la part de collègues qui pourraient prendre la défense du point minoritaire. Ces mécanismes produisent de l’autocensure. Forcer la vulnérabilité aggrave le problème : demander à quelqu’un·e « d’être ouvert·e » sans sécurité réelle revient à l’obliger à se mettre en danger (cf. PsychSafety, «Forced Vulnerability»). On ne change pas une culture en criant « parlez » — on la transforme en modifiant les règles du jeu, petites interactions après petites interactions.

Changer sa posture : ce que peuvent tenter les personnes qui veulent faire la différence

Revoir sa posture n’est pas une action spectaculaire, c’est un ensemble d’habitudes relationnelles concrètes. Voici quelques pistes narratives — actions modestes mais efficaces — que vous pouvez tester et adapter selon votre contexte :

- Normaliser les doutes par la forme, pas par l’injonction. Plutôt que « dites-moi vos problèmes », commencer les réunions en partageant soi-même un petit doute actionnable : « j’ai une réserve sur X, j’aimerais qu’on la teste ». L’exemple ouvre sans exiger.

- Séparer l’objet du jugement. Quand une idée est contredite par « ça ne marche pas chez nous », invitez à expliciter : « Peux-tu dire précisément quel obstacle tu vois ? » Cela force la conversation vers des faits et non des certitudes.

- Créer un droit de reprise pour la parole minoritaire. Après une objection, protéger la possibilité pour la personne d’expliciter sa proposition pendant 2–3 minutes sans interruption. Si la culture ne protège pas cela, demandez explicitement ce temps — et nommez-le.

- Développer la compétence du feedback. Enseigner et pratiquer des cadres simples : observation → effet → demande (ex. « J’ai observé X, ça provoque Y, pourrais-tu… ? »). La qualité du feedback est un levier direct de performance (voir PsychSafety, «Feedback in the Workplace»).

- Prévoir des petits pas. Autoriser les contributions anonymes ou en binôme pour ceux et celles qui hésitent, puis offrir des opportunités de parole graduelles. Le consentement progressif réduit l’agression ressentie par la « mise à nu » forcée.

Ce que la collectivité (et les leaders) peut faire

La responsabilité n’est pas que individuelle. Les leaders, les managers et les collectifs doivent rendre visible le changement de règles : valoriser publiquement les prises de parole minoritaires, analyser les décisions non pas comme des preuves d’erreur personnelle mais comme des opportunités d’apprentissage, et intégrer la sécurité psychologique dans les rituels — revues de projet, rétrospectives, recrutements, évaluations. La transformation culturelle implique d’aligner incitations et comportements : si l’entreprise récompense uniquement l’uniformité, la parole restera rare.

Intégrer JEDI et l’anonymisation

Penser la sécurité psychologique sans JEDI, c’est rater la moitié du chantier. Justice, Équité, Diversité et Inclusion impliquent de reconnaître que certaines voix sont structurellement désavantagées. Anonymisez les témoignages, questionnez les biais (qui parle, qui est écouté·e), et adaptez les formats pour inclure des modalités de parole variées. Invitez à des retours sur ce que vous mettez en place et ajustez-les: la co-conception des règles renforce l’adhésion.

Oser encore et autrement

Selon Amy Edmondson : « plus on parle, plus on a l’habitude de parler de sujets difficiles. Il faut donc faire ce premier pas d’oser parler. » Mais ce premier pas n’est jamais unilatéral : il s’inscrit dans un paysage culturel. Ne confondez pas posture et transformation. Changez votre posture, proposez des règles, entraînez-vous au feedback, protégez les voix minoritaires, et souvenez-vous que la vulnérabilité ne se décrète pas — elle se mérite, se cultive et se protège.

Si cette lecture résonne en vous et que vous souhaitez faire le point sur votre carrière, je vous propose un rdv gratuit de 30 minutes et sans engagement pour initier si vous le souhaitez un accompagnement en coaching professionnel.

Sources et références : Amy Edmondson, Fearless Organizations ; Raconteur, “Forcing staff to speak up won’t fix your workplace culture” ; PsychSafety (articles «Forced Vulnerability» et «Feedback in the Workplace»).